Publié le 12/01/2017

Développement Durable et entreprise, une combinaison non incompatible mais perfectible

L'origine du développement du durable : l'éthique environnementale

La protection de l’environnement est une dynamique qui semble aujourd’hui aller de soi pour la majorité des gens. La COP21 de 2015 est une illustration des tentatives d’agissement en faveur de dame nature : près de 150 pays se sont rassemblés pour unir leurs efforts en vue de protéger la planète contre l’impact de l’activité humaine néfaste sur son environnement.

Bien que de nombreuses questions demeurent quant au rôle exact de l’être humain dans le changement climatique - car la terre connaît des cycles de réchauffement et de refroidissement depuis le début de sa création, et que l’humain est une créature récente en comparaison de notre planète - son implication dans le réchauffement est aujourd'hui une certitude. Pourtant, les climato-sceptiques doutent que l’être humain soit entièrement responsable du réchauffement auquel nous assistons (augmentation de la température, fonte des glaces, disparition de certaines espèces animales...). C’est un constat alarmant que, depuis trente ans, la température de la terre s’est élevée de 0,85 degré Celsius, assurent les scientifiques, et le débat est encore vif quant à la question de savoir si, à ce rythme, cette augmentation sera plus proche de 2 ou de 6 degrés °C d’ici à 2100. Néanmoins, impossible d’évaluer entièrement l’impact humain aux côtés de l’activité des volcans, de l’inclinaison de la planète par rapport au soleil, et d’un tas d’autres facteurs naturels.

Pourtant la nocivité de l’être humain est indéniable. L’évolution de la technique sonne désormais comme un risque de dangers manifestes, si bien qu’elle implique un sens des responsabilités primordial face au développement de la technologie. Ces règles de responsabilité renvoient à la notion d’éthique dont la portée est, et doit être, universelle dans la mesure où les catastrophes provoquées par l’action humaine n’ont pas de frontière comme en témoigne l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le risque de contamination radioactive démontre la teneur universelle des problèmes que pose l’avancée de la technique. Nous sommes désormais entrés dans ce que le sociologue Ulrich Beck appelle la société du risque. Cet auteur distingue en effet deux phases dans l’avancement d’une société : 1° l’approvisionnement matériel, qui tend à surpasser le stade de la survie pour l’ensemble des citoyens ; 2° la modernisation, qui fait émerger le confort, les futilités de la matérialité du quotidien et, surtout, la société du risque provoquée par la surproduction et le développement de technologies dangereuses (car elles détiennent une forte potentialité de destruction). Ainsi apparaissent des politiques de catastrophes que nous connaissons aujourd'hui, puisque la société du risque est une « société de la catastrophe ». Notons que celles-ci sont fabriquées socialement, puisqu’elles sont internes à nos sociétés, et non provoquées par la nature comme les cyclones ou les séismes.

Le doute n'est plus permis car l'être humain est entré, par sa faute, dans une nouvelle ère géologique : l'Anthropocène. Concept forgé à la fin du XXème siècle par le prix Nobel de Chimie Paul Crutzen, il désigne le début de la période qui a débuté lorsque les activité anthropiques ont laissé une empreinte sur l'ensemble de la planète. L’humain est désormais étroitement mêlé à la nature. Quoi qu’il fasse, il agit désormais, bon gré mal gré lui, sur la composition chimique de l’atmosphère. Par exemple, pour reprendre celui de Bruno Latour dans Face à Gaïa, si nous sommes à Hawaï, et que nous tombons sur des roches faites de laves et en partie de ce nouveau venu qu’est le plastique, il est alors difficile de départager l’humain de la nature. C’est un bonne raison pour dire que l’espèce humaine est entrée dans l’ère de l’Anthropocène, où anthropos signifie humain et cène renvoie à nouveau. « Même si aucun vote des institutions compétentes de l’Association internationale de géologie ne finit par décider que l’Anthropocène est bien l’époque officielle où nous sommes, il vaut vraiment la peine de profiter de l’occasion pour suivre son travail de désagrégation progressive de tous les ingrédients qui participaient, dans l’Ancien Régime Climatique, à la figuration conjointe des humains et des choses. » (Latour B., 2015)

De là provient la crise environnementale qui nous préoccupe car il n’est plus possible désormais de nier les effets indirects et imprévisibles des actions intentionnelles que l’espèce humaine commet. D’où la mise en avant du principe de précaution qui consiste en une règle de décision qui s’applique, en politique ou dans l’entreprise, en l’absence de certitudes scientifiquement établies sur un risque et ses conséquences. Ce principe de précaution recommande de prendre des mesures de prévention sans attendre que le danger éventuel soit établi de façon certaine. En effet, désormais, la nature est devenue partie prenante de l’histoire, entendue comme processus où se joue l’action humaine, et la responsabilité doit donc être redéfinie de telle sorte à ne plus simplement désigner l’imputation à un agent d’une action passée, mais une attribution après coup qui engage l’avenir. Cela signifie que nous avons à répondre dès à présent des générations futures.

Ces éléments introduisent un autre principe fondamental qui est celui de la responsabilité, très bien développé par le philosophe Hans Jonas, et qui constitue le cœur de l’éthique environnementale. La société du risque met en avant un nouvel élément dans notre manière de considérer le monde : la vulnérabilité. Pour être plus précis : la vulnérabilité pointe du doigt la fragilité de l’être humain par rapport à son intervention technique sur la nature. Cela donne à cette dernière une place nouvelle et centrale dans la manière de réfléchir au monde, car la capacité d’agir de l’être humain est désormais un risque pour lui-même et pour la planète entière. C’est en cela que l’être humain est responsable non plus seulement de lui-même à titre individuel, mais à l’échelle de l’humanité toute entière, actuelle et à venir. Il semble néanmoins difficile de légitimer, de manière théorique, une quelconque raison qui nous obligerait à l’égard de ce qui n’existe pas encore. En effet, pourquoi agir pour les générations futures qui, concrètement, n’ont pas le droit à l’existence puisqu’elles n’existent pas ? C’est pourtant là un axiome que prend le philosophe Hans Jonas sans justification, excepté le fait que nous n’avons aucune raison en notre possession, nous êtres actuellement là – parce que vivants –, de sabrer la place des futurs générations en occupant les places et ressources actuelles. En résumé, nous n’avons pas plus le droit de vivre que les êtres à venir, car nous avons été jetés dans ce monde de la même manière qu’ils naîtront sans l’avoir demandé. Il semble donc logique de leur laisser un environnement vivable tel que nous avons pu en bénéficier à notre arrivée dans le monde.

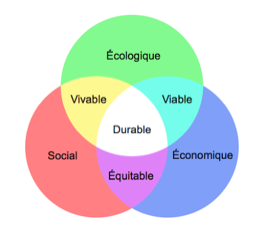

L’essence de l’éthique environnementale se tient justement là, dans la prise en compte de l’avenir et des êtres vivants, actuels et à venir, aussi bien humains qu'animaux. Trois acteurs principaux sont alors à distinguer : l’État, les citoyens et les entreprises. L’Etat gouverne les citoyens, il est censé en quelque sorte les guider vers ce qui est bon pour lui donc vers un comportement éco-responsable en accord avec l’éthique environnementale. Il est de même supposé conduire les entreprises. Justement, pourquoi parler des entreprises comme un un second acteur ? Parce qu’elles sont aujourd’hui extrêmement puissantes et génératrices de la majorité des polluants. Il semble donc logique que non seulement elles respectent les principes évoqués et en plus s’efforcent de donner l’exemple. Enfin, les citoyens doivent apprendre à consommer autrement. Aujourd’hui, il semble que consommateurs, responsables politiques, institutions internationales - voire entreprises -, tout le monde ou presque, reconnaissent qu'il faut changer nos modes de vie, préserver les ressources et produire durablement. D'après le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), cette tendance est solide car « la croissance du marché mondial des produits et services environnementaux devrait s'accélérer et plus que doubler pour passer de 1.400 milliards d'euros en 2007 à 3.100 milliards d'euros en 2020 » (source : Les Echos). Néanmoins, les entreprises semblent les plus réticentes. Caractérisées par leur motivation de bénéfices, l’investissement dans le développement durable est parfois compliqué.

C’est justement le cas du sociologue Jean-Baptiste Comby qui estime, dans son livre La question climatique, Génèse et dépolitisation d’un problème public (2015), que le développement durable ne fait que servir l’intérêt des plus puissantes entités. Comment ? En transférant la majorité des responsabilités à propos du réchauffement climatique sur les citoyens. Dans cette idée, notons, par exemple, qu’on nous conseille d’éteindre les lumières mais pas de remiser les 4x4. Il est recommandé de consommer moins ou de manière plus responsable pour l’environnement, mais les pratiques de production et de visualisation de l’économie encouragent toujours une consommation polluante et foisonnante au nom du bien du PIB. En un sens, selon cet auteur, on culpabilise les individus, mais pas vraiment les entreprises. Le sociologue Jean-Baptiste Comby pose cette dynamique sournoise comme un fait. Pour lui, la sensibilisation, même pédagogique, est une manière de dépolitiser le problème, car la normalisation des comportements rend caduque le débat à son propos. Nous pouvons lire dans son ouvrage : « Ces processus ont pour effet de déplacer les enjeux et questionnements légitimes de la sphère publique des choix collectifs vers la sphère privée des comportements routiniers. Ils reposent sur le postulat selon lequel ce n’est pas l’ordre social qui doit être discuté, mais l’organisation des modes de vie individuels qui doit être régulée via les mécanismes du marché. » (Comby, 2015) En fin de compte, à l’image de la conception bourdieusienne de la société, Comby affirme que la moralisation comportementale des individus sert l’intérêt de ceux qui les mettent en place, c’est-à-dire les classes dominantes. La « bonne conscience écologique » ne serait donc qu’une manière supplémentaire de lutter symboliquement pour l’identité sociale de chacun. Mais ce constat est à nuancer.

En effet, non seulement les citoyens sont bel et bien une ressource importante pour le développement durable mais la technique elle-même peut se révéler une clef du progrès détenue dans les mains des entreprises. En effet, contrairement à ce qu’assure Comby, certaines entreprises agissent pour l’environnement. Certes, des progrès sont à faire et les motivations parfois intéressées et non philanthropiques, mais les outils sont bel et bien là intégrés aux responsabilités sociales des entreprises (RES).

Le tableau ci-dessous montre les enjeux inhérents à chacun de ces principes :

Pour simplifier les choses au sein de cette réflexion, prenons trois outils utilisables par les entreprises au nom de la responsabilité environnementale : les normes, la dématérialisation et le traitement des déchets ; et penchons également sur leurs défauts. Sans chercher à donner tord ou raison à Comby, aux entreprises ou autres entités, le but de ce texte est simplement de clarifier l’état des choses dans le rapport entre le développement durable et les entreprises de manière très simple.

Les normes

La certification la plus reconnue en ce domaine est sans doute celle de l’Organisation internationale de normalisation aussi appelée ISO (International Organization for Standardisation) composée de représentants d’organisations nationales de normalisation de 165 pays. Elle définit des normes pour chaque produit, c’est-à-dire « un document qui définit des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques à utiliser systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services. » Cela a des avantages internationaux qui : « garantissent des produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité. Pour les entreprises, elles sont des outils stratégiques permettant d'abaisser les coûts, en augmentant la productivité et en réduisant les déchets et les erreurs. Elles ouvrent l'accès à de nouveaux marchés, établissent des règles du jeu équitables pour les pays en développement et facilitent le libre-échange et le commerce équitable dans le monde. »

La certification la plus intéressante de cette organisation pour le domaine qui nous intéresse est sans conteste l’ISO 14001 qui définit annuellement les critères d’un système de management environnemental. En d’autres mots elle dessine un cadre qu’une entreprise ou une organisation peuvent appliquer pour développer une démarche efficace.

Les rapports et divulgations prodigués par ISO 14001, ainsi que les activités de mesure et de contrôle qu’elle préconise, occupent une place centrale dans l’établissement de pratiques de développement durable d’une entreprise qui se fait certifiée. Publiées pour la première fois en juin 2000, elles constituent, à l'échelle internationale, un cadre commun pour l'élaboration des rapports de développement durable entrepreneurial. Ce standard repose sur un principe simple : une politique environnementale qui dit, à un moment donné, que l’entreprise a fait ou non des efforts concernant l’éco-conception, par exemple, la réduction des émissions de CO2, et qu’elle s’apprête à faire un effort particulier sur la consommation de terres rares.

Ces normes sont développées par des experts, c’est-à-dire des agents extérieurs à l’entreprise. Cela donne une forme de légitimité aux produits et services fournis par l’entreprise via des experts spécialistes du développement durable. Cependant, ISO est une norme, qui donne lieu à une certification ; ce qui est à différencier d’un règlement : un règlement est une recommandation qui est obligatoire ; une norme, elle, est contingente. Un règlement est édicté par l’État, tandis qu’une norme consiste à dire que l’entreprise va respecter un certain nombre d’engagements pour diverses raisons, parfois dans un délai déterminé ; parfois pour des raisons sincères et parfois pour des questions d’images. Toutes ces normes ne sont donc pas sans failles. Comment expliquer autrement que des entreprises comme Total peuvent être certifiées ISO 14001 ? ISO 14001 c’est en réalité faire un état des lieux de l’impact environnemental de l’entreprise, c’est-à-dire qu’une personne va calculer, de façons plus ou moins compliquées, l’état des lieux de la firme, et dire ensuite que l’année suivante elle essaiera de faire mieux. Mais cela n’est en aucun cas soumis à obligation. Une entité peut même déclarer que l’année d’après, elle fera autant (si elle fait moins elle ne sera pas certifiée). Finalement, ISO 14001 consiste ni plus ni moins à tenir des comptes. En d’autres termes, en aucune manière être normalisé ISO 14001 n’impose qui que ce soit à réduire son impact environnemental. Il s’agit uniquement d’un suivi. Un suivi aux allures de relevé de comptes qui légitime les données révélées au public par l’entreprise et valorise l'image verte de l'entreprise.

La dématérialisation

Le numérique permet d’envoyer des mails plutôt que du papier, de faire des visioconférences au lieu de se déplacer en avion à l’autre bout de la planète pour se réunir avec des collègues étrangers. Moins de matériel utilisé et moins de gaz à effet de serre (GES) émis. Cela semble prometteur si toutes les entreprises suivent cette voie.

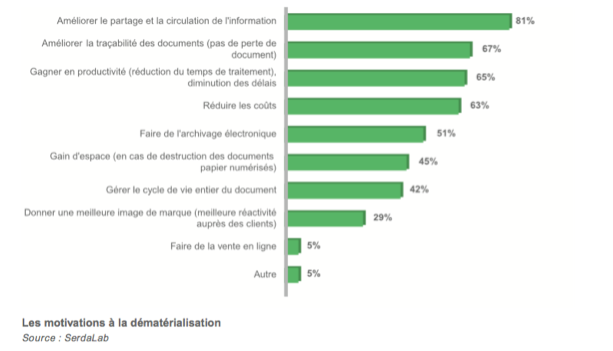

En effet, la dématérialisation consiste à retirer le caractère matériel, physique, d’un objet ou support. Mais les motivations des entreprises sont rarement philanthropiques. Comme l’indique l’étude réalisée par SerdaLab en 2009 auprès à propos de 134 organisations publiques et privées, les entreprises qui s’engagent dans une démarche de dématérialisation sont motivées avant tout par des raisons d’efficacité opérationnelle, telles que la simplification et l’automatisation des processus, et non forcément dans l’objectif limiter leur impact écologique. Conséquence logique de la société capitaliste d’aujourd’hui, l’écologie c’est bien si cela rapporte… En d’autres mots, l’amélioration du partage et de la circulation de l’information est le dessein fondamental qui conduit les organisations à la dématérialisation. Ainsi en témoigne le graphique ci-dessous :

La dématérialisation influe sur les métiers et optimise l’efficacité des entreprises selon 4 points :

- Le gain de temps (temps d'accès aux informations fortement réduit, accessibilité et disponibilité des documents en tout lieu, à tout moment et pour plusieurs personnes en même temps, automatisation des traitements et de la distribution ...) ;

- La réduction des coûts d’exploitation (élimination des doubles saisies et réduction du taux d'erreurs associé, diminution des ressources grâce à l'automatisation des tâches, baisse des coûts de stockage et du transport des documents, suppression des coûts de mise sous pli, affranchissement ...) ;

- La compression du cycle d'exploitation avec l'écosystème (gestion des transactions financières accélérées, flux fournisseurs fluidifiés ...) ;

- Le meilleur pilotage de l'activité pour les métiers impliqués (traçabilité des informations, disponibilité des statistiques en temps réel, contrôle interne facilité...).

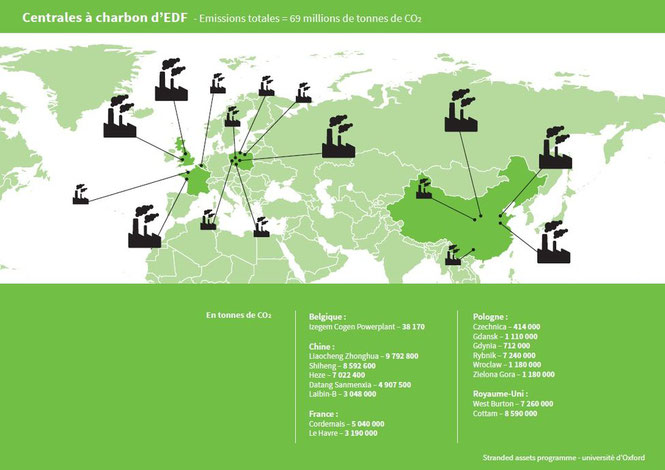

Comprenons là que la technologie permet de diminuer l’usage d’énergie carbone. Cependant, si l’argument de la visio-conférence donnant la possibilité d’éviter de se déplacer en avion pour une réunion est très utilisé ; il ne faut pas négliger qu’avec l’augmentation des usages des technologies de l’information et de la communication (TIC), la demande en énergie ne fait que croître, et cela a un coût. Le volume d’informations stockées sur Internet nécessite des salles remplies de disques durs, ce qu’on appelle communément les « fermes de données ». Or, ces dernières doivent être alimentées et allumées en permanence, de manière à donner accès aux informations, aux mails, etc. à tout moment pour les utilisateurs. Seulement, ces machines chauffent énormément, c’est pourquoi il faut les refroidir. Habituellement les entreprises font usage de la climatisation, ce qui nécessite bien sûr une demande d’énergie supplémentaire, et donc un coût plus élevé. Ce simple exemple permet d’illustrer que la dématérialisation, au-delà de porter ses fruits en terme de diminution de consommation matérielle et de GES, présente un revers négatif par sa nécessaire demande énergétique supplémentaire. Or, l’énergie, c’est de la production nucléaire, donc des déchets radioactifs pour des centaines de siècles à stocker. Et en cas de sur-demande d’énergie, la France fait tourner ses usines à charbon. Car oui, il en reste !

Et la désillusion ne s’arrête pas là car la consommation d’un mail moins polluante qu’une lettre papier est un mythe…

Il est de coutume de dire et qu’un mail est écologiquement et économiquement meilleur qu’une lettre papier. Le papier c’est du bois, c’est un arbre, des blocs de feuilles sont alors associés à des forêts dans les conversations communes. La dématérialisation aurait donc ceci de bon qu’elle permettrait de remplacer un mode de communication physique et coûteux en matière première par un procédé virtuel et faiblement doté d’impact environnemental. Mais un mail demeure de l’énergie, et son impact n’est pas si léger qu’on aimerait le penser. Quand nous faisons un mail, cela prend du temps sur un ordinateur : allumer la machine, rédiger le mail, l’envoyer à l’autre personne qui va le lire et passer du temps, elle aussi, devant son écran. Ce qui pèse le plus en impact énergétique c’est les deux temps pendant lesquels les personnes sont devant leur écran (écriture et lecture du mail), parce que le transport en réseau ne coûte rien. Autrement dit, un mail coûte de l’énergie.

Mais la dématérialisation n’est pas à rejeter. Pensons aux manières propres de produire de l’énergie qui se développent. Un jour peut-être l’être humain pourra se passer de nucléaire et de charbon. L’espoir est visiblement tout ce qui nous reste car n’omettons pas que la dématérialisation nécessite aussi du matériel d’équipement dont la durée de vie est limitée non seulement à cause de sa fragilité et la complexité des composants, mais également par l’obsolescence face à la progression de la technique. En 2014, c’est 41,8 millions de tonnes de e-déchets qui ont été produits, contre 39,8 millions en 2013. C’est pourquoi la traite des déchets est essentielle au programme de développement durable. Ainsi, le dernier versant de cette réflexion sur le développement durable concerne la collecte et le recyclage.

Le recyclage

Les e-déchets, aussi nommés déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), sont composés par les PC, tablettes, smartphones, ainsi que les télévisions, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, robots, outillage et petits appareils électroménagers, sans oublier la plupart des jouets modernes. Ils nécessitent une gestion de leur fin de vie malheureusement plus approfondie qu’elle ne l’est aujourd’hui, sans quoi les conséquences environnementales pourraient s’avérer graves. S’ils ne sont pas correctement recyclés, ce sont des milliards d’appareils usagés qui risquent de finir dans des décharges ou d’être incinérés sans précaution. En France, selon l’ADEM, 522 118 tonnes de DEEE ont été déclarées traitées ont en 2014 (+ 9,1 % par rapport à 2013). 78% de DEEE auraient été recyclé. Mais le volume de production et des usages continuent de croître, ce taux va devoir augmenter aussi.

Le traitement de ces déchets obéit à des règlements, internationaux pour la plupart : en Europe, en gros, tout ce qui est déchet, est très encadré par différentes réglementations ; la hiérarchie des normes et puis d’autres comme la Convention de Bâle qui régule un peu le mouvement transfrontalier d’import et d’export des déchets, notamment des déchets électroniques, et après il y a tous les textes européens comme la directive DEEE et les directives RoHS. La directive 2002/96/CE, dite « directive DEEE » et la directive 2002/95/CE, dite « RoHS », fixent le cadre réglementaire européen selon lequel sont organisés, dans chaque État membre, la collecte séparée et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques.

La Convention de Bâle : contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination est un traité international entré en vigueur en 1992 qui a été conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays. Il s'agissait plus particulièrement d'éviter le transfert de déchets dangereux des pays développés vers les Pays en développement (PED). La convention a aussi pour but de minimiser la quantité et la toxicité des déchets produits, et d'aider les PED à gérer de façon raisonnable les déchets, nocifs ou pas, qu'ils produisent.

La directive DEEE : Elle impose notamment de :

• l’éco-conception des EEE, pour favoriser le réemploi et le traitement des DEEE ;

• la collecte séparée des DEEE ;

• le traitement systématique de certains composants et substance dangereuse ;

• la réutilisation, le recyclage, la valorisation des DEEE collectés, avec des objectifs de recyclage et de valorisation élevés.

La directive RoHS : Elle fixe une liste de substances dont l’utilisation est interdite ou très limitée dans la fabrication des équipements. Cette liste concerne la majorité des DEE. En d’autres termes : elle limite la présence de ces substances, dont le plomb, le mercure, les retardataires de flamme dans les équipements électroniques. C’est-à-dire qu’ils sont autorisés, mais dans certaine concentration dans ces matériaux.

Cependant, à l’image des certifications – tel ISO –, l’efficacité est malheureusement loin d’être parfaite à cause de 6 raisons majeures :

1. Le souci de la collecte.

2. Le traitement et le transport des matériaux.

3. La conservation et la réinsertion de matière recyclé sur le territoire où elle a été collecté est difficile car son traitement se fait souvent ailleurs ou sont revendus essentiellement à des pays émergents comme en la Chine ou en développement comme en Afrique. On récolte en Europe et c’est revendu ailleurs.

4. Le marché de l’occasion est naissant et soumis à diverses difficultés. L’Europe peine à adopter un tel marché. La récolte est difficile, beaucoup d’entre déchets sont jetés avec négligence ou conservés dans les tiroirs et la réticence demeure au sujet des mobiles d’occasion. Quand un citoyen français désire un nouveau mobile, il en veut généralement un neuf. Mais dans certains pays d’Asie et d’Afrique, le marché de l’occasion des portables est très développé.

5. Le transport de matériel jusqu’aux acheteurs, donc les matières premières ou les objets recyclés, est aussi une source de pollution. Une solution serait d’ériger une des usines de traitement sur place, ce qui faciliterait le traitement et développerait davantage l’économie locale.

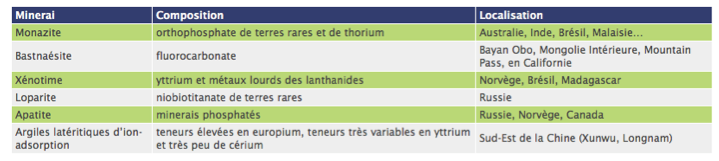

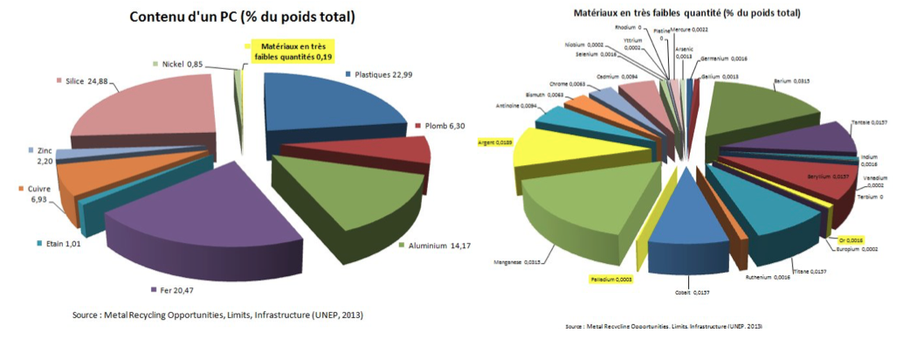

6. L’usage des terres rares dans l’industrie débute vers la fin des années soixante, début des années soixante-dix. La production mondiale est minuscule : environ 125 000 tonnes par an (110 000 pour la Chine). Les prévisions tablent sur une augmentation de leur consommation de 50% chaque année d’ici à 2015 (source : IMCOA - Industrial Mineral Company of Australia). Ce groupe d’éléments, également appelé lanthanides, tient une place de choix dans l’industrie électronique (les TIC : écrans plats, disques durs, téléphones portables, batteries rechargeables, etc.), dans les technologies vertes (éoliennes, voitures hybrides) et militaires (missiles, appareils de vision nocturne, télémètres).

Les TIC sont donc consommateurs des terres rares, mais toute proportion gardée, leurs consommations sont relativement faibles. Quand est utilisé 1g de terre rare dans un portable, un pot catalytique d’une voiture en consomme 40 kilos. Quarante mille fois plus pour une voiture et son pot catalytique. Or comme le surnom de ces matériaux l’indique, ils se font rares, par exemple le lithium sur lequel tout le monde se jette pour faire des batteries est extrait de ressources qui se tarissent à grands pas, il y a en a pour 100 ans peut-être, et on ne sait pas le recycler. Par conséquent, la nécessité de développer leur recyclage est évidente. Il y a donc un véritable souci sur le caractère renouvelable des ressources avec lesquelles sont fabriqués les appareils électroniques. Mais ce problème pourrait être presque complètement réglé par une collecte et un recyclage bien pensés.

Conclusion

En résumé, les normes, la dématérialisation et le traitement de DEEE, nous l’avons vu en détails, sont loin d’être parfaits. Des progrès sont encore à faire de ce côté-là, cela risque de prendre encore un peu de temps – que nous n’avons pas – dans la mesure où les motivations premières d’une entreprise demeurent le gain. Mais nous avons vu que l’orientation environnementale d’une entreprise peut exister, à la fois mélange de philanthropie et d’efficacité technique et marketing existe, et n’évoluera que très peu tant que ce second facteur restera le premier aux yeux des entreprises.

Webographie

- ADEME : « Comment réussir une démarche sectorielle ? Avantages, pilotage, conseils, retours d'expériences », septembre 2013 : http://www.ademe.fr/comment-reussir-demarche-sectorielle

- Les Echos : Bertrand Thibaud, «L'environnement, nouvel eldorado pour lacérations d'entreprise », publié le 16 novembre 2011: http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/dossiers/10015127/10015134-l-environnement-nouvel-eldorado-pour-la-creation-d-entreprise-36385.php

- ISO : http://www.iso.org/iso/fr/home/standards.htm

- Libération : Poirot Richard, « Le monde croule sous les e-déchets », publié le 19 avril 2015 (mis à jour le 20 avril 2015) : http://www.liberation.fr/terre/2015/04/19/le-monde-croule-sous-les-e-dechets_1252056

- Le Monde : Patrick De Wever, « Anthropocène : sujet géologique ou sociétal ? », publié le 12 septembre 2016 (mis à jour le 14/09/1016) : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/09/12/anthropocene-sujet-geologique-ou-societal_4996574_1650684.html

- Le papier.fr : « Le papier, c’est la vie ! » : http://www.lepapier.fr

- Syntec Numérique : «DÉMATÉRIALISATION, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DURABLE », septembre 2009 : http://www.syntec-numerique.fr/actualite/cop-21-syntec-numerique-publie-7-livres-verts-developpement-durable

Images sources :

Couverture : http://les-etines.cybercolleges42.fr/actu-culture/journal/fonte-des-glaces-5524.htm

Figure 2 : www.institutmomentum.org/lentropie-maladie-mortelle-de-lanthropocene/

Figure 3 : http://rse-pro.com/piliers-du-developpement-durable-1066

Figure 5 : http://fr.calameo.com/books/0000035367b8c67e12507

Figure 7 : http://www.jobat.be/fr/tag/e-mail/

Figure 8 : http://ecoinfo.cnrs.fr/?p=11374

Figure 9 : http://ecoinfo.cnrs.fr/?p=11140